注意 本記事には自作の商品の紹介を含みます。

第一章:出会い

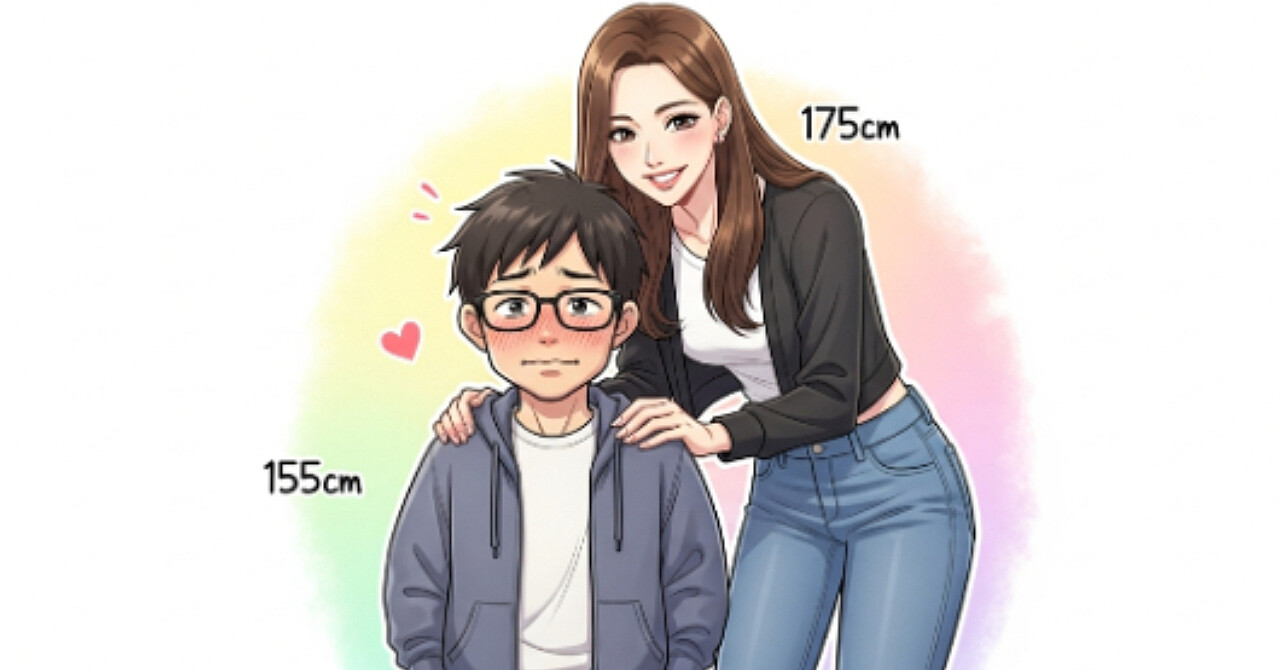

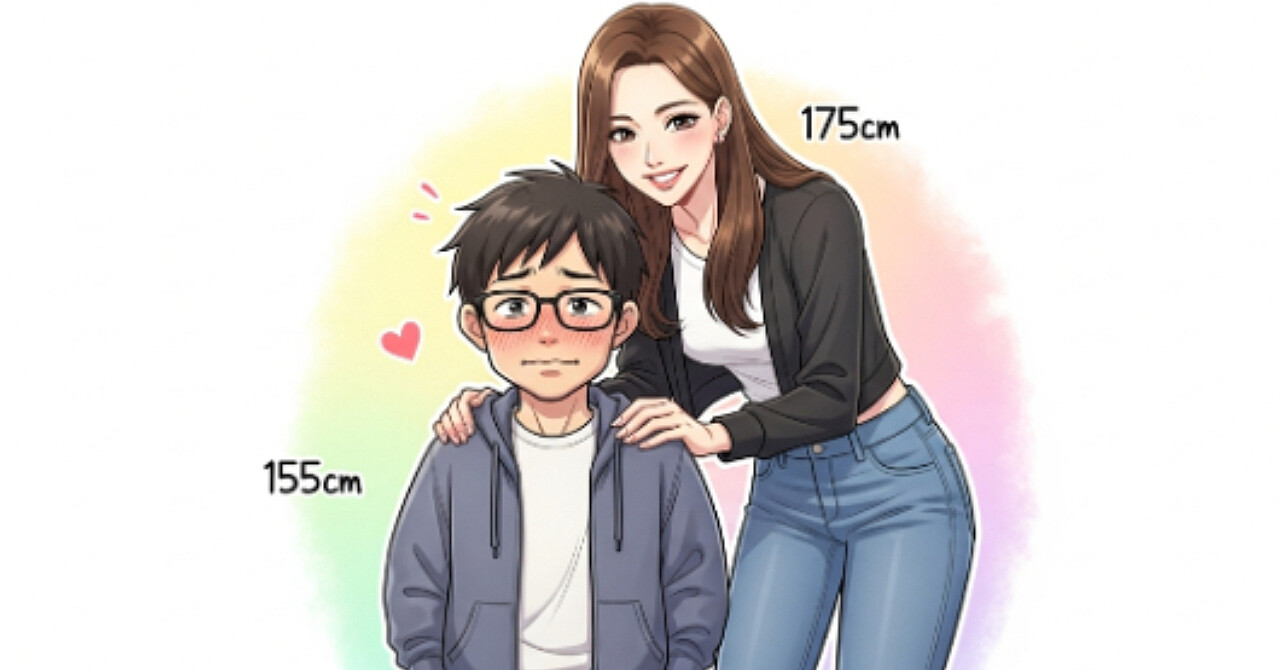

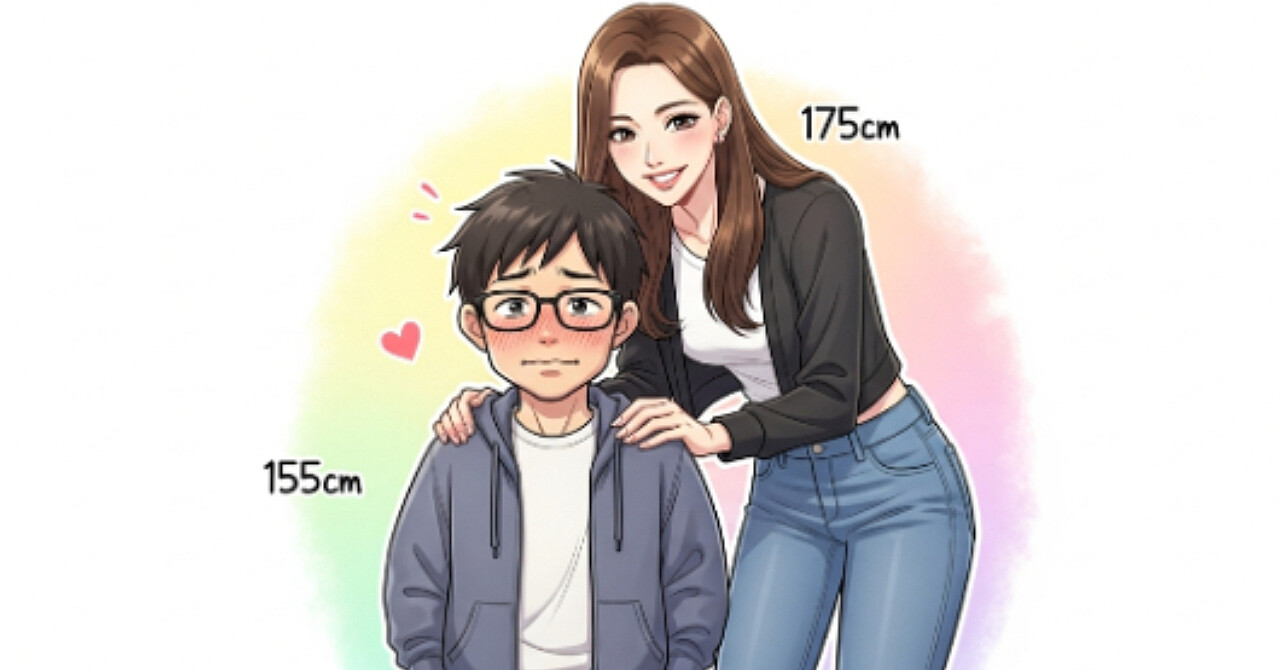

32歳の次郎は、身長155センチ。学生時代からずっと低身長を気にしてきた。人前に出るのは苦手で、会社でも必要最低限の会話しかしない。休日はもっぱら家でテレビ中継のサッカーや野球を観るのが楽しみだった。

そんな彼に、ある日同僚から声がかかる。

「次郎さん、今度の週末にスポーツ観戦イベントあるんですけど、一緒にどうです?」

普段なら断るはずだった。だが最近、年齢を重ねるごとに「このまま一人で歳を取っていくのだろうか」と胸に重苦しい思いが募っていた。少しでも何かを変えたい。そう思って頷いたのだった。

会場は大きなスタジアム。観客の歓声、芝生の匂い、太陽の熱気。次郎は久しぶりに外の空気を吸った気がした。席を探しながら歩いていると、同僚が知人を連れてやって来た。

「こちら泉美さん。大学生の頃からの知り合いなんですよ」

振り返った瞬間、次郎は息を呑んだ。

彼女は177センチほどの長身で、すらりとした姿勢。清楚な白いブラウスにデニムを合わせただけなのに、品のある雰囲気が漂っている。黒髪のロングヘアが風に揺れ、透き通るような肌が太陽に照らされていた。

「はじめまして。泉美といいます」

低めで落ち着いた声。笑顔が柔らかく、しかし芯の強さを感じさせる眼差しだった。

「ど、どうも……次郎です」

思わず声が裏返る。自分より20センチ以上も背の高い彼女を見上げると、体の小ささが一層意識される。居心地の悪さと憧れの入り混じった感情に、次郎は戸惑った。

試合が始まると、彼は黙ってフィールドを見つめることにした。ところが偶然にも席順の関係で、泉美が隣に座った。観客の歓声に混じって、彼女の声が耳に届く。

「サッカー観戦って久しぶりなんです。ルールも少し忘れちゃって……。もしよければ教えてもらえますか?」

胸が高鳴った。

普段なら会話を避ける彼だが、好きなサッカーの話となれば口が動く。フォーメーションや選手の特徴を少しずつ説明すると、泉美は真剣に耳を傾け、時折笑顔で「なるほど」と頷いた。

気が付けば、試合が終わるまで二人の会話は途切れることなく続いていた。

帰り際、泉美がふと口にする。

「楽しかったです。またご一緒できると嬉しいな」

その言葉に、次郎の胸の奥で小さな火が灯った。

まだ名前を交わしたばかり。けれど、その日を境に、彼の人生は少しずつ動き出そうとしていた。

第二章:再会と接近

あの日から一週間。次郎はいつものように会社と自宅を往復しながらも、心のどこかで泉美のことを思い出していた。

長身で清楚な佇まい、そして意外なほど親しみやすい笑顔。ほんの数時間の出来事なのに、記憶の中では鮮明に残っていた。

そんなある日、休日に立ち寄ったカフェで、次郎は信じられない光景を目にする。窓際の席で本を開いているのは、まさに泉美だった。

「……泉美さん?」

思わず声をかけてしまった自分に驚きながらも、彼女は顔を上げて微笑んだ。

「あ、次郎さん。偶然ですね!」

その自然な笑顔に胸が熱くなる。彼女は勉強中だったらしく、机には専門書が並んでいた。

話を聞くと、泉美は現在も学びを続けながら、趣味としてさまざまなスポーツに取り組んでいるという。

「空手は小学生の頃からやっていて、大学ではバレーと陸上をしていました。身体を動かすと気持ちがすっきりするんです」

さらりと言うその言葉に、次郎は感嘆するばかりだった。自分は人前に出ることすら苦手なのに、彼女は堂々と挑戦を続けている。まるで別世界の人のように思えた。

しかし泉美は、ふと視線を落として呟いた。

「でも……強い人に見えるかもしれませんけど、実は寂しいって思うこともあるんです。背が高いと周りから距離を置かれることも多くて。だから、こうして普通に話せるのが嬉しいんです」

その言葉に次郎の胸が熱くなった。自分のコンプレックスを恥じていたが、泉美もまた「人と違うこと」に悩んできたのかもしれない。心のどこかで親近感が芽生えた。

会話が弾む中、泉美は笑顔で提案する。

「今度、空手の練習を見に来ませんか? 私のもう一つの顔を知ってもらえたら、きっと面白いと思います」

次郎は一瞬ためらった。しかし彼女の真剣な眼差しに、思わず頷いていた。

その時、彼の胸にまた小さな勇気が芽生えていた。

第三章:次郎の葛藤

泉美と再び会うようになってから、次郎の生活は少しずつ色を帯びてきた。

カフェでの会話、彼女の勉強やスポーツの話――それらは新鮮で、自分が知らない世界を垣間見せてくれる。だが同時に、心の奥底には重苦しい思いが残っていた。

――僕なんかが、彼女にふさわしいのだろうか。

身長155センチ。32歳。内気で臆病。対して泉美は、177センチの長身に恵まれ、学業もスポーツも万能で、人目を引くほどの美しさを持っている。

二人の差を思えば思うほど、次郎は小さく縮こまっていった。

その感情に拍車をかける出来事が職場で起きた。ある日、後輩が冗談交じりに笑いながら言った。

「次郎さんって、ちっちゃくて可愛いっすよね。女性と並んだらお兄さんというより弟に見えそうです」

軽口のつもりなのだろう。だが次郎の胸には鋭い棘が刺さった。自分でも抱えていた劣等感を、他人の言葉で突きつけられたのだ。

その夜、彼は布団の中で悶々と考え続けた。泉美と過ごす時間は楽しい。だが、これ以上近づけば彼女に迷惑をかけるのではないか――。

そんな迷いを抱えたまま迎えた週末。約束通り、泉美の空手の練習を見学に行くことになった。

道場に足を踏み入れると、畳の匂いと緊張感に包まれた空気が漂っていた。白い道着に身を包んだ泉美は、凛とした姿で立っていた。

「来てくれてありがとうございます。今日はちょうど試合形式の練習があるんです」

そう言って彼女は構えを取った。対戦相手は体格のいい男性。だが泉美は一歩も引かない。鋭い踏み込みと素早い突き、見事な投げ技。数分後には相手をきれいに制していた。

「一本!」

師範の声が響くと同時に、道場全体が拍手に包まれた。汗に濡れながらも堂々と立つ泉美の姿は、まるで武道の精神そのものを体現しているようだった。

観客席の片隅で見ていた次郎は、心を打たれていた。

強さとは外見や身長ではない。信念を持って立ち向かう姿こそ、本当の強さなのだ。

その瞬間、彼の心に新たな火が灯った。

第四章:急展開

空手の稽古を見学して以来、次郎の胸の中には小さな自信の芽が育ちはじめていた。

泉美と過ごす時間は、彼にとって新しい世界への扉だった。

その日の帰り道。夜の街を二人で並んで歩いていた。

ネオンが灯り、人通りはまばら。ふとした沈黙が続いたが、次郎は不思議と居心地の悪さを感じなかった。

ところが、突然数人の若者が前に立ちはだかった。酔っているのか、声が荒い。

「おいおい、そこのお姉さん。いいじゃん、ちょっと遊ぼうよ」

次郎の心臓が跳ね上がる。体がすくみ、足が動かない。頭の中が真っ白になり、声すら出せなかった。

そんな彼の前に、一歩進み出たのは泉美だった。

「やめてください」

凛とした声が夜空に響いた。若者たちは笑い声を上げ、さらに近づいてくる。

次郎は恐怖に震えながらも、彼女を止めることもできずにいた。

次の瞬間――。

泉美の身体が鋭く動いた。相手の手をとると、鮮やかな投げ技で地面に押さえ込む。

周囲の仲間も慌てて飛びかかろうとしたが、彼女の素早い蹴りと構えに圧倒され、数秒も経たずに退散していった。

静寂が戻る。

次郎は呆然と立ち尽くしていた。自分は何もできなかった。だが、泉美は一人で状況を収めたのだ。

その姿はまさに「強さ」の象徴だった。

「大丈夫ですか?」

振り返った泉美の笑顔は、いつもの優しさを湛えていた。次郎は言葉にならず、ただ小さく頷くしかできなかった。

その夜、彼は帰宅すると机に向かい、久しぶりに日記を開いた。

ペン先が震えながらも、心の奥底にある言葉を書き出す。

――僕は変わりたい。

彼女に守られるだけの存在ではなく、共に歩める自分になりたい。

ページに記されたその一文は、次郎の人生を大きく変える決意の種となった。

第五章:告白と試練

夜の出来事から数日が経っても、次郎の胸の鼓動は静まらなかった。

泉美に守られた自分の弱さ、そして彼女の強さ。その両方が、次郎を突き動かしていた。

――このままではいけない。

伝えなければならない想いがある。

春の夜、次郎は思い切って泉美を公園へ誘った。桜の花びらが舞うベンチの前で、二人は並んで座った。

街灯の明かりが淡く二人を照らす。

「泉美さん……僕は、ずっと自分に自信が持てなかった。でも、あなたと出会ってから少しずつ変わってきたんです」

声が震える。だが逃げ出すわけにはいかなかった。

次郎は深呼吸をして、言葉を続けた。

「僕は……あなたのことが好きです。どうか、僕と付き合ってください」

沈黙。桜の花びらがひらりと舞う中、泉美は驚いたように次郎を見つめていた。

そして、ゆっくりと微笑んだ。

「……私もです。次郎さんといると安心できるんです。強く見られることが多いけれど、本当は寄りかかれる人を探していたのかもしれません」

その瞬間、次郎の心に大きな安堵と喜びが広がった。

だが喜びも束の間、二人には思わぬ試練が待っていた。

泉美の友人や家族は、二人の関係に戸惑いを示した。

「年齢差がありすぎる」「身長差が目立つ」「彼女にはもっと相応しい相手がいる」――そんな声が耳に入ってきた。

次郎は心をえぐられるような思いをした。やはり自分は彼女にふさわしくないのではないか、と。

しかし泉美は強い眼差しで言った。

「大切なのは周りの目じゃありません。私が一緒にいたいのは、次郎さんなんです」

その言葉に次郎の目頭が熱くなる。

周囲の反対や偏見は簡単には消えない。だが二人が向き合うことで、絆はより固く結ばれていった。

告白の夜から始まった二人の物語は、試練を通してさらに深みを増していった。

第六章:未来へ

告白から始まった二人の交際は、ゆっくりと、しかし確実に形を成していった。

周囲からの反対や偏見は完全には消えない。だが次郎と泉美は、それを恐れず向き合うことで少しずつ壁を越えていった。

次郎は自分を変えようと努力を始めた。

これまで避けてきた人付き合いにも少しずつ挑戦し、休日には体を動かす習慣を取り入れた。最初はぎこちなかったが、その一歩一歩が確かな自信につながっていった。

「少し顔つきが変わりましたね」

ある日、泉美がふとそう言った。

その笑顔は、次郎にとって最大の励ましだった。

一方、泉美もまた変わっていた。

強くあり続けることに疲れていた彼女は、次郎のそばにいることで「弱さを見せてもいい」という安心を得ていた。

二人の間には、互いの足りない部分を補い合うような関係が生まれていた。

春から夏へと季節が移り変わるころ、公園を手をつないで歩く二人の姿は、どこにでもいるごく普通のカップルに見えた。

だが次郎にとって、その手の温もりは奇跡そのものだった。

「小さな勇気が、大きな未来をつくるんですね」

泉美の言葉に、次郎は深く頷いた。

かつて自分を縛っていた劣等感や恐れは、もう完全には消えないかもしれない。

それでも、彼は知ったのだ。

愛とは外見や世間の基準を超え、互いの心を認め合うことなのだと。

二人は寄り添いながら、これからも続く人生というフィールドを歩き出していく。

その未来には、きっと数えきれないほどの喜びと、そして乗り越えるべき試練が待っているだろう。

だが今はただ、穏やかな光の中で手を取り合い、前を向いて進んでいく――。

コメント